OBJECTIF DE CET ARTICLE :

Cet extrait (pages 348 à à 419) tiré du livre « les symboles mythologiques primordiaux de Dieu, du cosmos, de l’homme, de sa naissance mort et renaissance » est la première partie de l’explication des raisons profondes pour lesquelles les hommes préhistoriques se rendaient dans les cavernes.

Au-delà du caractère médiatique de cette révélation, cet exemple illustre surtout parfaitement le fait que les langues sumériennes et hiéroglyphiques égyptiennes sont des héritages directes de la préhistoire, que ce sont des langues intriquées et qu’elles sont toutes deux au fondement, à la source, du langage symbolique de la mythologie et de son monde sacré.

C’est la connaissance de ces langues et des modalités de leur encodage des symboles qui, seule, peut permettre de décrypter l’intégralité du langage symbolique mythologique préhistorique et antique et de pouvoir enfin comprendre avec une exactitude sans pareille la nature exacte des croyances de nos ancêtres.

Si mon livre « le déchiffrage du langage des cavernes » a permis de comprendre que les représentations rupestres constituaient un langage idéographique symbolique, a permis de le déchiffrer et de commencer à comprendre la mythologie qu’elles véhiculaient, cette explication permet elle de commencer à contextualiser toute la symbolique de la caverne afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles elle était notamment considérée par les hommes préhistoriques comme un véritable temple, un sanctuaire.

La symbolique première et majeure de la caverne ne sera pas traité ici dans cet article, par souci de révéler cette connaissance plurimillénaire dans un ordre progressif et logique.

Mais tous les éléments qui sont mentionnés ici sont absolument primordiaux, dans les deux sens du terme et fondamentaux.

Je vous laisse juge…

Table des matières

LIEN DE CET ARTICLE AVEC LA SÉRIE LITTÉRAIRE « LA VÉRITABLE HISTOIRE DES RELIGIONS DE L’HUMANITÉ »

CET ARTICLE EST TIRÉ DU LIVRE (CLIQUEZ SUR LA COUVERTURE POUR ACCÉDER A SA PAGE DE PRÉSENTATION ET À SES VERSIONS NUMÉRIQUE OU PAPIER) :

Vous le trouverez aussi avec mes autres livres à la RUBRIQUE LIVRES de ce site

Des symbolismes de la caverne

Introduction au symbolisme de la caverne

Dans cette grande partie où je m’efforce de présenter et d’analyser les symboles en lien avec les différentes étapes allant depuis le concept de Dieu jusqu’à la création du cosmos, de la Terre, puis, comme nous verrons après de la création de l’homme primordial, il n’est pas non plus possible de ne pas parler de la caverne.

Nous allons voir en effet dans cette partie que la caverne représente notamment le lieu de la création du monde et de l’homme les enfers au sens du royaume des morts, le cosmos physique et spirituel, dans lequel l’homme vit, mais aussi, et cela s’inscrit dans tout ce qui a été dit précédemment, comme l’endroit par lequel le père primordial et par extension tout être humain mortel est susceptible de connaître une nouvelle naissance, en quittant la matérialité pour devenir un dieu, en s’en allant fusionner avec le grand Tout primordial.

À cet égard, comme elle est l’endroit par lequel se produit l’élévation de l’âme du mort, elle est un véritable temple ou sanctuaire.

Il est absolument essentiel de comprendre cette symbolique, car elle est extrêmement ancienne et remonte aux temps préhistoriques.

Sans comprendre cette symbolique de la caverne, il est absolument impossible de comprendre les raisons profondes pour lesquels nos ancêtres s’y rendaient, les raisons des rites qu’ils y pratiquaient, les raisons des représentations, des fresques rupestres qu’ils y faisaient.

De nombreux auteurs se sont déjà attelés à la question et ce que l’on peut en dégager est utile à notre réflexion.

J’ai déjà fait état succinctement dans mon livre précédent « le déchiffrage du langage des cavernes » des différentes hypothèses.

Mentionnons simplement ici que certains comme Jean-Loïc le Quellec y voient un simple lieu de création du monde.

Mais nous allons comprendre que la caverne n’est pas seulement le lieu de la création du monde, mais aussi et surtout de la recréation et plus exactement, de la renaissance des morts.

Le livre sur le déchiffrage des cavernes s’est pour sa part attaché à démontrer le lien linguistique entre les fresques rupestres du paléolithique supérieur et le protosumérien, attestant qu’il s’agissait du même langage idéographique.

Ce fait permet déjà d’affirmer par la linguistique qu’il s’agissait d’un sanctuaire puisque l’on peut déchiffrer les figures et comprendre que les fresques rupestres dépeignaient ni plus ni moins que leurs grandes divinités mythologiques et les croyances associées.

Il faut au passage marteler l’idée que, comme cela y a été démontré, puisque la langue des cavernes était le protosumérien, avec aussi de nombreux éléments apparentés aux signes hiéroglyphiques, il en résulte que l’analyse étymologique sumérienne du mot caverne est nécessairement celle se rapprochant le plus de celle des sens sacrés que la caverne avait pour les hommes préhistoriques.

Le présent chapitre va d’ailleurs justement lui se focaliser sur ce que nous apprend l’étymologie même du mot caverne dans les langues les plus archaïques, les langues sumériennes et hiéroglyphiques ainsi que ce que nous apprend la symbologie et la mythologie comparée que je qualifierai de commune.

Pourquoi commune ?

Parce que je me dois de faire le même constat déjà énoncé dans d’autres analyses comme celle précédente de la voûte et du dôme, savoir que le symbolisme premier de la caverne est un symbolisme méconnu, quasiment jamais mis en avant alors que c’est son symbolisme principal.

Mais étant donné que traiter ce symbolisme principal nous emmènerait trop loin et dans la mesure où je m’efforce, même si cela est difficile, d’analyser les événements et concepts associés de manière progressive, il est préférable de le présenter et de le démontrer au moment opportun, ce qui sera fait plus avant dans un livre à suivre du volume 2.

Gardez simplement présent à l’esprit que le symbolisme principal de la caverne et ses sens associés vous restent encore à connaître, même après avoir lu les matières qui vont suivre, qui restent essentielles puisque, vous le verrez, ce symbolisme principal s’harmonisera parfaitement avec celles-ci.

Voyons donc s’il vous plaît en quoi étymologie archaïque et symbologie/mythologie comparative nous éclairent sur les sens déjà évoqués, savoir que, en une phrase, la caverne est le temple souterrain du tout-un primordial, à partir duquel il généra le monde matériel dont le premier couple humain, le lieu où ils retournèrent à leur mort, le lieu où ils connurent une nouvelle naissance pour s’envoler retransformés en êtres divins immortels pour refusionner avec lui.

L’apport de l’Étymologie sumérienne

Il y a deux mots pour dire caverne ou grotte.

Le premier est dul6 ou du6

Le deuxième est ĥabrud

Analysons-les, en voyant leurs sens premiers, leurs homophones et doubles-sens et si besoin décomposons-les.

Nous comprendrons en quoi cela éclaire les différents sens que l’on doit leur prêter et ainsi nous comprendrons mieux toute l’étendue symbolique de la caverne.

Vous verrez cela sera extrêmement, instructif et « éclairant », ce qui dans le contexte obscur de la caverne, vous en conviendrez, ne sera pas inutile.

ĥabrud

ĥabrud désigne littéralement une fosse d’aisance, un trou, une grotte, une caverne[1], à partir de ĥab, « puer », ou la pourriture, la puanteur[2] et de bùru(-d) un « trou »[3].

Le fait que la grotte ou la caverne soit associée à un trou pour faire ses excréments nous permet de comprendre que la caverne ou la grotte était entendue comme étant le lieu de décomposition, de putréfaction des corps des ancêtres dans le monde souterrain des morts.

Nous détaillerons à ce propos dans un livre à suivre l’un des piliers doctrinaux de la religion mythologique, celui de considérer que le prélude à toute renaissance et transmutation de l’être en une divinité est sa décomposition, pourriture, putréfaction préalable. Nous en verrons tous les symboles associés, symboles dont les excréments font partie.

D’ailleurs, si vous doutez que la caverne ait été comprise comme étant notamment le séjour des morts dans le monde souterrain, relevez simplement que le logogramme similaire ĥubur, lui aussi construit sur ĥab, signifie directement le monde souterrain, le monde des morts, l’au-delà[4] (ĥub est une profondeur et une défaite)[5].

Essayons alors s’il vous plaît de mieux comprendre par la seule étymologie de ce logogramme, le sens profond de ĥabrud.

Pour comprendre, il faut le décomposer en ĥa-buru-ud.

ĥa, signifie « qu’il devienne, qu’il soit, puisse-t-il devenir »[6], son homonyme ĥá (comme nous l’avons déjà vu dans ce livre) a le sens de mixé, mélangé[7]

buru signifie délier, libérer, relâcher[8].

ud désigne le soleil[9], symbole emblématique de la divinité et, par son équivalence avec u, ku le père primordial, l’ancêtre fondateur procréateur géniteur (revoir les différents rappels de u, ku, détaillé dans l’étymologie sumérienne de l’œuf).

De sorte que si la caverne ĥabrud est l’endroit où l’homme primordial et l’humain en général y est devenu de la pourriture c’est aussi l’endroit à partir duquel il est attendu et espéré ĥa après qu’il y ait été mixé ĥá qu’il en soit libéré, relâché buru pour s’envoler et devenir une divinité semblable au soleil ud.

dul6 ou du6

Nous allons maintenant voir le sens des autres logogrammes sumériens pour caverne du6 ou dul6.

Nous verrons qu’il peut s’en dégager des notions extrêmement riches de sens en plein accord avec ce que nous venons déjà de voir avec ĥabrud.

Explication de dul6

Il appartient tout d’abord de dire que du6 ou dul6 désigne un monticule, une butte, un tumulus, un tertre, un tas, un amas ; un sanctuaire ; des ruines ; un tell…; une fente, une fissure ; une grotte, une caverne[10].

Autrement dit, et ce point est très important, la caverne est strictement synonyme de sanctuaire.

C’est aussi le sens synonyme de tout monticule, butte, tertre, tell, c’est-à-dire de toute élévation créée de main d’homme dans lequel était inhumé un individu.

Il est important de le dire, car lorsque nous aurons bien cerné le symbolisme de la caverne, il en découlera naturellement la pleine compréhension des raisons profondes pour lesquelles les buttes, tertres, tells furent édifiés.

D’ores et déjà, comprenons simplement que factuellement, parce qu’étymologiquement, la caverne est un sanctuaire, toutes les autres théories qui énoncent le contraire et ne comprennent pas ce fait sont donc juste erronées.

Concernant les fissures, l’analyse du symbolisme de la fissure expliquera ce qu’elles symbolisent plus particulièrement.

Mais un sanctuaire pour quoi ? Quel en était le but ?

Nous l’avons déjà compris grâce à ĥabrud, mais qu’est-ce que dul6 nous dit sur le sujet ?

Cette paire de logogrammes du/dul est l’une des plus importantes et des plus riches de sens en sumérien, car elle convoie à elle seule avec tous ses logogrammes homonymes et synonymes tous les processus liés au concept mythologique du cycle de naissance, mort et renaissance.

Nous la reverrons dans l’analyse du chaudron, car le chaudron « udul/utul2,7 »[11] a pour homonyme udul/utul3,4,5,6,10 et est donc composé du même phonème « du » ou « dul », ce qui n’est absolument pas un hasard, car, comme nous le verrons dans un livre à suivre, la symbolique du chaudron est similaire à celui de la caverne.

C’est pourquoi gardez en tête que les éléments d’analyse sur « du » et « dul » qui vont suivre sont aussi applicables au chaudron.

La mise à mort de l’individu

L’idée de mise à mort est convoyée par du5 qui est un équivalent de sug5 et qui signifie abaisser, abattre, renverser (voir aussi dùn, tùn) ; sug5 étant la contraction de « si » « se tenir droit, dressé » et de ug 5,7,8, « tuer ».

Nous verrons que cette mise à mort, lorsque prise au sens (auto)sacrificiel, a pour conséquence le rachat de la faute de celui qui l’opère et sa transformation d’un être mort en un nouvel être complet, parfait, régénéré.

Cette transformation de l’être est réputée se faire au sein de la caverne (ou du chaudron) au moyen de trois étapes ou processus distincts que nous retrouverons souvent dans la symbolique du processus de renaissance, jusque d’ailleurs, dans la symbolique même de la conception architecturale des temples et de leur ornementation. Mais j’en ferai la démonstration bien plus tard.

Ces trois processus sont le fait d’être : brûlé ou cuit, broyé ou mixé, battu ou baratté (ou tous leurs sens synonymes).

Les trois processus de purification

Le battage ou barattage de l’individu

« du » emporte aussi le sens de battre : donner la fessée, fouetter, battre le blé, baratter (c’est-à-dire battre le lait ou un liquide afin d’en extraire la crème ou pour faire du beurre)…, la symbolique étant ici que par l’action de frapper et remuer avec un bâton, de punir et sanctionner, s’opère une transformation de l’être en quelqu’un de meilleur, ou pour en extraire et n’en garder que le meilleur.

On peut le dire par le fait que túd, signifie donner la fessée ; donner des coups de bâton, fouetter[12] et túd est un homophone de tud, tu, dú[13]. Nous verrons le sens de ce dú un peu plus loin.

Ou par le fait que du8, équivalent de duĥ signifie aussi, outre cuire comme nous l’avons vu plus haut, préparer une aire de battage. Aire de battage du blé, blé ou céréale que nous verrons être un symbole emblématique du père primordial.

Ou par le fait que du9 équivalent de dun5 signifie dans sa forme verbale remuer, baratter ; se lamenter[14].

Remarquez au passage que leur signe idéographique est búr ! à se demander si ce búr n’est pas à l’origine même du mot beurre !

Mais ce qui nous intéresse surtout de relever est que l’on retrouve ici un homonyme de buru que nous avons vu dans l’analyse de la caverne ĥabrud, car du9 ou son idéogramme búr est donné comme étant la conjonction de déplacer + élever, autrement dit l’action de battre et remuer a pour objet l’élévation, l’élévation de la crème, symboliquement, l’élévation de la meilleure partie de l’être.

Or, nous avions vu que buru a le sens de délier, libérer, relâcher.

Le broyage ou mixage de l’individu

Cette notion de broyage ou mixage est notamment transportée par du7 qui signifie mélanger, jeter, mixer, touiller[15], action ou opération qui s’opère généralement avec un bâton pour faire office de batteur, d’où aussi son inclusion dans l’étymologie et la symbolique du chaudron udul[16].

Nous avons vu dans l’analyse sur la création d’Adam[17] qu’il fut considéré comme ayant été conçu à partir d’argile mélangée et assimilé à un récipient de potier.

Il est donc parfaitement logique que dans la croyance mythologique le processus de renaissance ait aussi inclus cette idée de la nécessité que l’être soit (re)mélangé ou mixé après sa mort avant de pouvoir renaître.

Le brûlage ou la cuisson de l’individu

du8, équivalent de duĥ signifie cuire du pain ou des briques[18].

Cette action de cuire ou brûler l’individu emporte l’idée, la croyance mythologique archaïque qui a traversé les millénaires que la purification s’opère notamment par le feu.

Nous avons aussi vu dans l’analyse sur la création d’Adam[19] que celui-ci a aussi été comparé, non seulement à un récipient, mais aussi à de la nourriture, à un pain.

Ce concept de combustion, de cuisson ne semble pas être très apparent lorsque l’on pense à la caverne. Il est tout de suite plus évident si l’on pense au chaudron… Il y est toutefois présent aussi avec la caverne et nous en aurons confirmation avec le hiéroglyphique.

Une punition pour le racheter du péché et de la faute

Force est de constater que nous nous retrouvons ici face à une réminiscence et une reconnaissance de l’enseignement judéo-chrétien stipulant que le salaire du péché est la mort, que la mort en est la punition[20].

La différence fondamentale entre la religion mythologique et biblique étant bien évidemment que si, dans la Genèse biblique, la mort est la fin de toute vie, dans la religion mythologique, cette mort-punition est réputée n’être qu’un moyen, une porte ouverte sur une (auto)régénérescence possible en un nouvel être purifié, transformé, devenu divin.

Quel est en effet l’objectif de cette triple opération de purification ?

Les autres sens de du, dul nous répondent parfaitement :

En effet, du8 (équivalent de duĥ) signifie aussi dans sa forme verbale casser, fissurer, desserrer, ouvrir ; délier ; orner, parer, habiller ; et notamment remettre une dette. Sa forme adjective signifie libre[21].

Ainsi celui qui est réputé traverser l’épreuve de la caverne (ou du chaudron) est réputé être délié, libéré et habillé. Il est réputé voir sa dette de péché remise.

On retrouve encore, au passage, le même sens que buru : délier, libérer, relâcher.

du12 équivalent de tuku exprime la même chose. Il signifie être créditeur. Dans sa forme verbale avoir, posséder … acquérir, recevoir, obtenir …[22]

C’est très exactement ce qu’exprime aussi dul3,4,5 équivalent de dal, qui signifie une protection et dans sa forme verbale couvrir, habiller, protéger, cacher[23].

Or, l’action d’habiller, nous le verrons, représente notamment la restauration dans une condition approuvée[24].

Elle est liée à l’action de couvrir qui désigne la triple action de protéger, cacher, mais aussi et surtout racheter.

Voici à cet égard un bref rappel du sens symbolique de couvrir :

Rappel du symbolisme de couvrir:

Le mot grec pour rançon « lutron » vient d’un verbe qui a pour sens « délier » (il indiquait la somme versée pour libérer des prisonniers de guerre). Quant au mot hébreu utilisé pour rançon « kophèr », il vient d’un verbe signifiant « couvrir » ou « recouvrir » (par exemple l’arche de Noé fut « recouvert » (kaphar) de goudron[25].

Payer une rançon est donc couvrir « la(les) faute(s) de quelqu’un » ou « quelqu’un »[26]. D’où aussi le terme arabe pour Allah qualifié de « raffour » qui le qualifie de miséricordieux, mais qui signifie littéralement « celui qui couvre » dans le sens de pardonner les fautes.

Remarquez au passage l’étroite analogie entre le sumérien buru, du8 et le grec lutron puisque tous trois signifient délier.

Que comprenons-nous de ce qui vient d’être dit ?

Qu’au sein de la caverne (comme du chaudron), l’être est réputé devoir traverser un cycle de purification ayant pour but de le racheter de ses fautes (il est délié, libéré de sa dette, il est couvert, racheté, il est rhabillé…).

Et demandons-nous maintenant, quelle est l’ultime conséquence de ce rachat ?

La finalité de ce rachat : la renaissance de l’Être

La résultante de cette triple opération de purification est, au-delà de son rachat, sa renaissance.

En effet, dú équivalent de tud ou tu, signifie non seulement porter, donner naissance à, engendrer, être né, faire, façonner, créer, mais aussi être né de nouveau, transformé, changé[27].

Avec dú, il est donc on ne peut plus clairement question non seulement de naissance, d’être façonné, mais aussi et j’ai envie de dire surtout, de renaissance, de transformation en un nouvel être.

Cette renaissance étant assimilée comme au moment de la conception de l’homme primordial (nous le verrons plus loin) à un « moulage », un « façonnement » d’un être nouveau complet, parfait et élevé.

En effet, l’homophone dù, dú signifie la totalité et dans sa forme verbale construire, faire, mouler, façonner ; ériger quelque chose sur le sol ; élever ; établir.

Dans la même veine, du7 signifie être achevé, complet ; être approprié, adapté…

Évidemment, cela fait parfaitement écho avec ce que nous avons déjà vu savoir que la totalité est un synonyme non seulement du grand Tout, mais aussi de sa première manifestation à travers l’homme cosmique primordial.

Il est ainsi promis aux morts de devenir des divinités, de faire un avec la grande divinité à l’instar de l’homme primordial.

C’est particulièrement évident du fait que dul6 peut très simplement se décomposer en dú et ul.

Le lexique Halloran suggère par exemple que la décomposition de dul6 se fait sur base de du6-ul, à partir de dù, « construire, ériger »[28] et de ul, « ancien, endurant »[29].

Mais, comme nous l’avons vu, dú signifie « la transformation en un être » et ul est surtout une étoile qui scintille, brille[30] !

Autrement dit, le sens de la caverne dul6 est strictement le même que celui que nous avons dégagé pour la caverne ĥabrud !

dul6 est le lieu de sa transformation en une étoile tout comme pour ĥabrud est l’endroit à partir duquel il est attendu et espéré ĥa après que l’être y ait été mixé ĥá qu’il en soit libéré, relâché buru pour s’envoler et devenir une divinité semblable au soleil ud !!

On pourrait ajouter à cela que dul6 est aussi potentiellement la contraction de dú et de lù[31] qui est le logogramme par excellence pour désigner l’être humain[32].

Nous aurons l’occasion de constater que le procédé de l’inversion consonantique était souvent utilisé dans les civilisations sumérienne et égyptienne pour masquer, occulter un sens caché.

Si c’est le cas avec lù / ul, le sens caché est évidemment que l’humain est appelé à être une étoile et en ce sens la caverne dul6, est le lieu où s’opère cette transformation de l’humain en une étoile.

Léonard de Vinci et son homme de Vitruve n’a, de ce point de vue, toujours rien inventé…

Remarquez aussi que si la caverne désigne dans une première étape les enfers, synonyme de lamentations, dans une deuxième étape le lieu où l’être subit sa punition, synonyme d’affliction, c’est aussi dans une troisième étape, le lieu où est réputé s’opérer la transformation de l’être en une étoile, qui est, elle une étape synonyme de joie et d’ornements.

Or, c’est exactement les autres sens de ul : joie, ornement[33].

Faudra-t-il donc s’étonner de découvrir que les cavernes et les grottes sont ornées ou décorées ? Au point même que l’on en vient communément à les appeler de ce nom : les cavernes ou grottes ornées !

Je pourrais conclure ici cette analyse, car elle est, je pense, suffisante pour comprendre à partir des sens énoncés la symbolique de la caverne.

Je trouve toutefois intéressant de mentionner ici, à titre complémentaire par rapport à ce qui a été dit, les différents autres sens et symboles auxquels on peut rattacher la caverne dul6

Nous verrons que cela peut apporter des éclaircissements à la compréhension de la caverne.

Analyses complémentaires

dal (Équivalent de dul3,4,5), dalla, dálla : l’envol, l’élévation

Il faut tout d’abord préciser que dal est mentionné comme étant un équivalent de dul par dul3,4,5[34]

Intéressons-nous donc aux sens de dal.

dal signifie notamment voler (comme un oiseau), vers ou hors de quelque chose, et aussi d’enlever, d’être éloigné[35].

Or, on retrouve avec dal exactement la même idée d’élévation qu’avec « ál » la racine sur laquelle s’est construit le dieu El.

ál est en effet une image ou une statue. Il désigne un dieu parce que construit sur la racine verbale íla, íli, íl « être élevé » de sorte que « ál » signifie littéralement par la contraction de a et de íla, íli, íl le père élevé, déifié.

Ainsi, par dal, nous retrouvons aussi l’idée que la caverne est un lieu d’où s’opérait l’élévation à la divinité.

Cet envol, cet enlèvement est de plus lié aussi par dal, dalla au symbole de l’étoile, du soleil puisque dalla signifie un faisceau, un rayon lumineux, le fait de briller, rayonner et dálla est une aiguille faite avec un métal brillant[36].

Nous verrons dans le livre 4 le symbolisme du crabe alla, allal, allu5 l’identité de ce crabe et pourquoi il a été représenté sous cette forme. Gardez simplement présent ici que l’objectif de la caverne est à mettre en perspective avec l’identité de ce crabe.

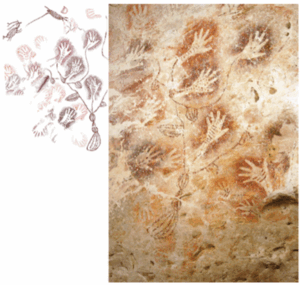

Vous comprendrez alors la raison profonde pour laquelle ce crabe a été représenté s’envolant de l’arbre de vie de la grotte de Gua Tewet dans l’une des plus anciennes représentations rupestres connues (datée d’environ 40 000 ans), sur l’ile de Bornéo[37] :

J’attire en effet votre attention sur le dessin de gauche exécuté par l’équipe de recherche et joint à la scène rupestre en tant que copie à l’identique de leurs relevés sur place.

On distingue nettement la figure d’un crabe avec une brindille ou branche entre ses pinces en haut à gauche ainsi que celle d’un être semblant quitter l’arbre vers le haut en lui donnant la main et avec une lyre/harpe/métier à tisser/peigne sur sa droite (une coupe avec 5 traits verticaux).

Vous voulez savoir ce que tout cela signifie ?

Eh bien suite au prochain épisode !

Il faut savoir entretenir le suspens !

Vous comprenez déjà que ce crabe alla prend son envol, vole dal quitte la caverne dal/dul d’où il a manifestement été transformé dú en une divinité, un père élevé ál.

dellu : Le mât

Un autre logogramme qui se doit d’être associé à la caverne dul6 est dellu, le mât.

Je vous renvoie à l’analyse étymologique qui en a été faite au symbolisme de l’axe.

Il y a été démontré que dellu peut être la contraction de dal (équivalent de dul3,4,5, dalla) et de al/ál et ses logogrammes associés íl ou íllu ou él / ul.

Nous en avions déduit que le symbole de l’axe à travers son symbole associé du mât, dellu, n’est pas seulement qu’une porte sur une autre dimension, pour accéder à la divinité, à la fusion avec le Grand Tout, mais qu’il est aussi intrinsèquement une représentation même de la grande divinité qui a émané de lui et qui agit comme un logos, un médiateur, une porte entre le monde des hommes et le Grand Tout.

Il faut ajouter à cela le sens de lù / ul qui pointe vers un être humain comme étant cette grande divinité médiatrice.

Dans le contexte de ce que nous venons de voir avec la caverne, il nous faut aussi comprendre que cette proximité étymologique entre dul6 la caverne et dellu le mât implique que même si celui-ci n’est pas nécessairement représenté au sein de la caverne, il y est néanmoins présent dans la représentation mentale des croyants mythologiques.

Il en va de même pour l’omphalos qui n’est pas nécessairement non plus représenté au sommet de la voûte de la caverne.

Mais le concept ou la croyance selon laquelle l’être humain va parvenir grâce à l’action rédemptrice de la caverne à se transformer et à s’élever pour atteindre le centre de la voûte, le centre du cercle et à s’envoler dans les étoiles telle une divinité immortelle s’unifiant avec le Grand Tout, est lui parfaitement présent et prégnant.

L’axe, qu’il s’agisse d’un mât ou d’un poteau, y sert mentalement tout à la fois de pont entre les trois mondes, le monde souterrain, le monde des vivants et de viseur pour marquer, viser, atteindre le centre du sommet de la voûte de la caverne, la sortie du cosmos, l’immortalité dans la divinité.

Remarquez d’ailleurs, à titre d’exemple, que de nombreux efforts ont souvent été déployés par les hommes préhistoriques pour représenter leurs divinités au sommet des voûtes et parfois à des hauteurs impressionnantes.

Le cas le plus emblématique est certainement le taureau noir de la grotte de Lascaux peint au sommet de la voûte de la salle des Taureaux et dont la figure idéographique a été déchiffrée dans le livre « le déchiffrage du langage des cavernes ».

Rappelez-vous la description qu’en font les observateurs :

« Avec le Grand Taureau noir, nous accédons à l’œuvre la plus emblématique, non seulement de Lascaux, mais aussi de l’ensemble des grottes et abris ornés paléolithiques. Les dimensions, 3, 71 m de large, 1, 93 m de haut, font de cette représentation d’aurochs une œuvre monumentale. Ce caractère est accentué, à la fois, par la couleur très sombre de la robe qui contraste avec un fond immaculé, et l’absence de figures pouvant rivaliser graphiquement avec ce sujet. Dans un rayon de 5 m, en effet, aucune représentation, autre que celles agrégées — phagocytées presque — par l’imposante silhouette, n’interfère dans l’espace environnant ».

mudla, madlu, mudul : Le poteau, le pieu

Un autre logogramme en phase avec la caverne dul6 est mudla, madlu, mudul, qui désigne le poteau ou le pieu. C’est évidemment d’autant plus vrai que le poteau et le pieu sont, au même titre que le mât, entre autres, un axe.

Ces logogrammes ont aussi été cités dans l’analyse de l’axe même s’ils n’y ont pas été développés. Le faire m’emmènerait trop loin à ce stade, car cela signifierait aborder le fameux symbolisme premier de la caverne.

Gardons simplement présent que cette même connexion sémantique entre la caverne dul6 et le poteau, le pieu, mudul implique, au même titre qu’avec le mât, une connexion symbolique entre les deux. Celle-ci est d’ailleurs encore plus riche et multiple que le mât. Nous la verrons de manière progressive.

Dal : voler, courir, chasser

Vous serez d’accord avec moi qu’il est courant, lorsque l’on parle de fresques rupestres au sein d’une caverne, de visualiser des scènes d’envol, des scènes d’animaux courants ou galopants, ou des scènes de chasse.

Ce dernier type de représentations, les scènes de chasse, étant généralement celles qui laissent penser à l’observateur néophyte ou scientiste qu’il s’agit de pures scènes cynégétiques magiques ou totémiques c’est-à-dire des scènes de chasse où les esprits tutélaires ou puissances animales sont magiquement invoquées par les locaux pour avoir du succès dans leur chasse quotidienne.

Cette vision scientiste ne résiste pas à une simple analyse des scènes représentées puisque, statistiquement, pour le paléolithique supérieur, moins de 2.5% des animaux sont représentés blessés. Ils sont aussi loin de représenter toute la faune locale puisque, statistiquement aussi, ce sont toujours les mêmes couples d’animaux qui sont représentés : taureau/bison-vache, cheval-jument, cerf-biche et mélangés[38], attestant par là de leur forte dimension symbolique spécifique[39].

L’étymologie, quant à elle, permet de comprendre le sens symbolique de ces représentations.

À ce titre, dal en est un bon exemple.

En effet, si dal signifie voler comme un oiseau, il signifie aussi courir et chasser[40].

En lisant cette définition, on peut certes se limiter à une lecture de premier degré.

Et considérer que nos ancêtres n’étaient capables que de premier degré.

Or, tout indique que nos ancêtres étaient parfaitement capables d’abstraction, d’une vision de deuxième degré, comme en atteste non seulement la technicité de leurs représentations nécessitant de hautes facultés cognitives,[41] mais aussi la nature même de celles-ci. Elles sont aujourd’hui quasi unanimement reconnues par les chercheurs comme ayant une forte dimension symbolique, quand bien même celle-ci leur est en très grande partie totalement incomprise.

Cette dimension symbolique, cette capacité d’abstraction, bien qu’incomprise et autrefois rejetée, est aujourd’hui admise.

Si donc nous comprenons que l’envol d’un être à l’instar d’un oiseau pouvait symboliser pour nos ancêtres son envol spirituel, le fait qu’il quitte le cosmos, son état de mortel pour s’envoler dans l’au-delà vers les étoiles telle une divinité immortelle, ce qui n’est en fait rien d’autre qu’un symbole de la sublimation de l’être, sublimation rendue possible par l’action de la caverne-chaudron qui l’a purifié et a extrait de lui le meilleur,

Si nous admettons ensuite comme nous le dicte très simplement la linguistique que voler, courir, chasser sont des sens strictement synonymes,

alors il nous faut admettre que, pour nos ancêtres, courir, chasser, ou des scènes de course et de chasse, avait strictement la même dimension symbolique, la même fonction représentative de la sublimation réussie de l’être que celle de l’envol ; qui nous elle est un peu plus familière et sans doute plus spontanément aisée à concevoir.

Êtes-vous prêts à seulement entrevoir cette possibilité ?

Je vous y invite simplement ici, car j’aurais, je l’espère, la possibilité de vous démontrer dans un livre à suivre que course et chasse sont des représentations sublimatoires au même titre que l’envol, lorsque je traiterai de la doctrine de la sublimation et de ses différents modes de représentations.

Vous verrez alors que le faisceau de preuve pour en attester est plus que conséquent.

Vous constaterez alors que même si, sans guère de doute, des civilisations plus récentes ont pu se contenter de représenter de pures et simples scènes de chasse dans une dynamique totémique, parce qu’elles en avaient tout bonnement perdu le sens originel, ce n’était pas là leur sens premier, originel, celui que lui donnaient les peuples préhistoriques.

Si j’aborde ce sujet ici, c’est comme je l’ai indiqué plus haut, à titre complémentaire de l’analyse de la caverne. Ce n’est qu’une prémisse sur base du lien sémantique étroit entre dul6 et dal.

D’ailleurs, cette seule analyse de dal nous permet aussi de comprendre quelque chose d’autre en rapport avec cette sublimation :

En effet, dal est présenté dans le lexique Halloran comme l’accélération de l’éloignement de quelque chose de proche (à partir de da « protéger, tenir, être proche » + ul « éloigné, distant » ou + ul4 être rapide, se dépêcher, accélérer).

Notez que ul4 emporte l’idée négative de se précipiter et celle positive d’être rapide, de se dépêcher, d‘accélérer[42].

Or, ul est une étoile, symbole de la divinité.

Autrement dit, la représentation du fait de courir rapidement peut être synonyme de l’atteinte de la divinité.

Remarquez aussi que pour que soit réussi cet envol, cette course (ou cette chasse) permettant à l’être humain de s’éloigner de sa condition humaine pécheresse (sur base de ce qui a été dit précédemment), cela ne se fait visiblement pas sans maîtrise, car ul est un strict équivalent de úllu[KIB] ou ùl qui désigne une laisse, des rênes[43].

L’étymologie sumérienne semble donc indiquer qu’il y a deux formes de précipitation : l’une qui mène au désastre, lorsque l’être se laisse emporté, dépassé par ses désirs, et l’autre qui mène à la sublimation, lorsque cette course est contenue, maîtrisée, canalisée, bridée, dirigée comme par des rênes. Elle équivaut alors à l’action sublimatoire de s’envoler.

Ceci éclaire sans doute quelque peu déjà l’interprétation à faire des scènes d’animaux qui courent comme des scènes de chasse, ne pensez-vous pas ?

dal, dalla, gal, kal, des logogrammes associés

Enfin, je dois ajouter que dal, gal, kal sont des logogrammes associés.

En effet, dalla[44] tout comme kal-(l) signifie excellent[45].

Si kala3,4,5 ou gala3,4,5 désigne une fosse de magasin de stockage, un cellier, un entrepôt, une cave à grain[46], ka-al est une fosse d’argile[47].

Or, comme nous allons le voir un peu plus loin dans l’analyse de la création d’Adam, la fosse d’argile peut tout à la fois désigner l’endroit d’où l’homme a été tiré pour être créé comme la fosse où il retourne à sa mort pour se décomposer.

D’ailleurs, ki-kal-la-kal-la (littéralement la terre ki vide stérile kal-la-kal-la) est un autre mot pour désigner le monde des morts, le monde souterrain[48].

Ainsi, tout comme avec ĥubur, proche de ĥabrud nous avons affaire à un monde souterrain, de même avec ki-kal-la-kal-la, proche de dul/dal nous avons aussi affaire au monde souterrain.

Cette équivalence dal, gal, kal nous permet ainsi de comprendre ou plutôt de confirmer que la caverne est un lieu de création et de séjour des morts.

Conclusion intermédiaire sur l’analyse étymologique sumérienne

Si je devais résumer en une phrase, je dirais que les deux logogrammes sumériens pour caverne, ĥabrud et du6 ou dul6 atteste que la caverne est un véritable sanctuaire pour trois raisons principales : elle est le lieu de la naissance, de la mort et de la renaissance.

Elle est le lieu où est advenue la création du cosmos, du monde matériel, de l’humain, elle est le lieu où il se décompose après sa mort, le lieu où il y subit une punition pour ses fautes, punition qui, nous l’avons vu, s’articule en trois phases distinctes (broyage, brûlage, battage), au sortir desquelles il peut alors voir ses fautes rachetées, couvertes, lui permettant ainsi de devenir un être sublimé (qui s’envole, court, chasse) et de quitter comme une étoile, par l’axe et le sommet de la voûte de la caverne ce monde des morts et ce cosmos qu’elle représente afin de rejoindre le grand Tout, la divinité suprême.

L’apport de l’Étymologie hiéroglyphique

Après avoir vu ensemble l’étymologie sumérienne, nous allons voir maintenant ce que nous apprend l’étymologie hiéroglyphique.

Nous allons voir qu’elle ne fait que confirmer ce que nous avons déjà vu.

Les deux hiéroglyphes pour caverne sont qrt[49] ou qrrt[50] et tpHt ou TpHt[51].

qrt ou qrrt

D’ores et déjà, qrt ou qrrt évoque l’idée de mort mis au tombeau, car qrs qui est construit sur la même racine signifie enterrer ou un enterrement[52], qrst est un enterrement[53], qrsst est un équipement de tombe, du mobilier funéraire[54], qrsw[55] est un sarcophage.

Ce que je trouve aussi parfaitement remarquable au regard de ce que nous avons vu avec le sumérien est le fait que qrr signifie cuire !

Ainsi, en hiéroglyphique aussi, la caverne est associée à un endroit ou l’humain mort est cuit.

qrHt est un récipient[56].

C’est donc de toute évidence Ht qui emporte l’idée de contenant, de récipient.

Je peux d’ores et déjà vous le confirmer, car, comme nous le verrons dans l’analyse du récipient dans la partie à suivre sur la création d’Adam, Htpt, aAt, TT sont des récipients.

Notez surtout que wHt[57] (ou wHAt) désignent un chaudron !

Autrement dit, en hiéroglyphique, à l’instar du sumérien où la caverne du6 ou dul6 est étroitement associé au chaudron udul[58], la caverne « égyptienne » est elle aussi associée par qrt au chaudron qrHt !

Notez aussi au passage que Htt ou Hwtt est une mine, une carrière[59], que l’on peut associer aussi à un contenant dans la terre comme une caverne. Nous verrons que ce Hwt est l’un des nombreux axes pour nous permettre de comprendre quel est le symbole principal de la caverne.

Même si cette notion que la caverne puisse être associée à la cuisson est quelque chose qui, de prime abord, est contre-intuitif et nous échappe peut-être, c’est une notion factuelle puisque nous sommes confrontés au fait que les deux langues les plus archaïques en font état ce qui ne peut être le fruit d’une coïncidence hasardeuse.

tpHt ou TpHt

Ces deux hiéroglyphes tpHt ou TpHt qui signifient aussi une caverne nous confirment, premièrement, que le logogramme Ht est indissociablement lié à la caverne puisqu’il est un de leurs composants mêmes.

Ce qui confirme aussi que le récipient qrHt chaudron wHt est un synonyme de caverne et que c’est bien le hiéroglyphe Ht qui emporte l’idée de contenant, de récipient, de chaudron.

La question est donc : si Ht désigne plus spécifiquement le chaudron, que signifie tp ?

Ce hiéroglyphe ne nous est évidemment plus inconnu puisque nous l’avons examiné dans l’analyse de l’œil, du faucon, où il a été démontré que le couple tp / DADA désigne le père primordial, le dirigeant, le papa oie sous ses avatars de Re, Geb et Horus.

Force est donc de constater que la caverne égyptienne est littéralement le récipient, le chaudron Ht du père primordial tp !

Remarquez comme ceci résonne alors avec le chaudron sumérien udul ou le chaudron égyptien wHt, puisque ce u initial est translittéré w en hiéroglyphique et est, nous l’avons vu, un pur équivalent du père primordial (revoir l’explication complète au symbolisme de l’œuf pour les sens de u, ud, de ses logogrammes associés ku-aka-ugu, de l’intrication du ud sumérien avec les hiéroglyphes wa / wD ou wDa / waA ; ou bien les multiples rappels faits à ce sujet).

Ainsi, la caverne tpHT comme le chaudron wHt signifient tous les deux littéralement le récipient le chaudron Ht du père primordial tp ou w !

L’apport de la mythologie et de la symbologie comparées

Comme son nom l’indique, nous allons voir maintenant ce que nous permet de déduire la seule symbologie et mythologie comparée.

Nous allons voir qu’elle corrobore certains des sens développés.

Nous allons ici tout particulièrement nous intéresser au fait qu’elle indique que la caverne est respectivement un symbole :

- du cosmos, du monde

- du lieu de création de l’humain

- de la condition désapprouvée, du bannissement, d’une condition spirituelle inférieure

- du séjour des morts ou des enfers au sens du monde souterrain où résident les morts.

- d’un centre spirituel du macrocosme (l’univers) et du microcosme (le monde des hommes)

- d’un sanctuaire

- d’un lieu de la renaissance la renaissance

avec pour symboles associés l’axe, la voûte, le crâne, le chaudron.

Je ne développerai pas ici les autres sens et notamment le symbolisme principal de la caverne, car cela nous amènerait trop loin. Nous verrons cette partie très importante plus tard.

Un symbolisme de la caverne : Le monde, le cosmos

Le symbolisme le plus récurrent que l’on entend ou lit ici ou là comme étant celui de la caverne est le fait qu’elle représente le cosmos, le monde, son sol représentant la Terre et sa voûte, le ciel.

Je qualifierai ce symbolisme de « superficiel », car il n’est certainement pas son seul et unique et encore moins son symbolisme principal.

C’est chez les Perses et Zoroastre que l’on trouve ce sens symbolique de l’antre ou de la caverne comme étant une image du monde créé par Mithra, sens qui a ensuite été repris par les Grecs avec les pythagoriciens puis Empédocle et Platon[60].

On retrouve aussi le même concept en Extrême-Orient[61].

Notez que selon Plotin, le but de l’âme de l’homme est de s’élever hors de la caverne[62].

Un symbolisme de la caverne : Le lieu de la crÉation de l’humain

Dans le Mithraïsme

Le dieu Mithra est représenté comme s’étant créé lui-même à partir de la roche, dans une grotte[63].

C’est en soi intéressant, car cela nous permet de comprendre que la caverne a été considérée comme étant le lieu de la création du grand dieu.

Cette autocréation de Mithra nous fait nécessairement penser à Atoum l’Égyptien dépeint comme émergeant du Noun par sa propre volonté. Ainsi la grotte peut s’interpréter comme un symbole équivalent à celui de l’abîme d’eau.

Cela est d’autant plus vraisemblable que la caverne sera, nous le verrons, étroitement associée au symbolisme de l’eau, en en étant considérée comme la source. Nous verrons pourquoi lorsque je traiterai du symbolisme principal de la caverne, puisque, si vous me permettez l’expression, cela en découle.

Chez les Mayas

Dans la mythologie maya, le monde émergeait d’une grotte primordiale de création, dont dérivaient la pluie, le maïs et le cacao (les nécessités de la vie humaine). Dans de nombreuses scènes, le Père des dieux Chac et la déesse-mère Chac Chel sont représentés avec le hiéroglyphe représentant cette grotte, « kab’ch’e’en », ce qui associe directement la caverne au premier couple (divin) de toute la création.

Le dieu Viracocha est aussi présenté comme modelant des statues qu’il anima ensuite avant de leur demander de sortir des cavernes[64].

On trouve aussi un récit selon lequel « des cavernes de Pacari-Tambo sortirent un jour quatre couples de frères et de sœurs. L’aîné, ayant escaladé la montagne, lança une pierre aux quatre points cardinaux, annonçant par là qu’il prenait possession de tout le pays. « … », le plus jeune bâtit Cuzco et se fit adorer, comme fils du Soleil, sous le nom de PirrhuaManco, ou Manco-Capac »[65].

Ce ne sont donc pas seulement des dieux qui ont été considérés comme ayant été créés ou étant sortis de la caverne, mais aussi les premiers humains représentés dans ce dernier mythe par les quatre couples allant occuper la Terre dans les quatre directions cardinales.

En Turquie

Il est aussi en Turquie une « légende » qui, bien que très récente (datée du XIVe siècle) résonne extraordinairement avec ce qui a été développé dans l’étymologie : en effet elle relate le fait qu’ « aux confins de la Chine des eaux inondent une grotte située dans une montagne, et remplissent une fosse de forme humaine qui s’y trouve de la glaise qu’elles transportent. Cette fosse sert de moule et sous l’effet de la chaleur le modèle acquiert la vie. C’est le premier homme, nommé Ay-Atam. « mon Père-lune ». Durant quarante ans, cet homme vit seul ; alors une nouvelle inondation donne naissance à un deuxième être humain. Cette fois la cuisson est présentée comme n’étant pas complète et l’être imparfait qui en émerge est une femme. De leur union naissent quarante enfants qui se marient entre eux et engendrent… Ay-At-Atam et sa femme meurent. Leur fils aîné les enterre dans la fosse de la grotte, espérant ainsi leur rendre vie »[66].

Dans cette « légende », la grotte est tout à la fois le lieu d’où est tirée la glaise dont l’homme a été créé (voir la partie qui va suivre sur la création d’Adam, l’homme tiré du sol, de l’argile), le lieu où advient sa cuisson, la cuisson étant ici présentée comme une action nécessaire pour créer la vie en donnant de la chaleur.

Notez aussi ce que fait leur fils aîné à leur mort : il les enterre dans la fosse de la grotte là où ils sont nés en espérant que cela aura pour effet de les faire revivre.

Il est donc question de naissance, mais aussi de renaissance ; et pas de la végétation, mais bien des défunts.

Un symbolisme associé à la caverne comme lieu de la naissance : la courge

Le dictionnaire des symboles fait très justement remarquer que « le caractère central de la caverne en fait le lieu de la naissance « … » et il poursuit en disant que « chez divers peuples – Indiens d’Amérique notamment – les hommes sont supposés nés d’embryons mûris dans les cavernes terrestres. En Asie, on les fait naître de courges, car les courges sont aussi des cavernes et elles poussent dans des cavernes, où les recueillent les Immortels »[67].

Un symbolisme de la caverne : La condition désapprouvée, le bannissement, une condition spirituelle inférieure

Dans cette partie nous allons voir que la caverne représente aussi la condition désapprouvée, un état de bannissement ou d’abaissement spirituel dans laquelle se retrouve un être. Avant de parler du fait qu’elle représente le monde des morts que nous verrons après, il faut en effet comprendre qu’elle représente avant même la mort une condition spirituelle décadente.

En Grèce

Les enfers sont dépeints comme communiquant avec la Terre des vivants par le moyen de cavernes aux profondeurs inondées[68].

La condition désapprouvée, rejetée, bannie du monde des vivants y est représentée par le fait d’être jeté dans une caverne.

Héphaïstos

Prenez par exemple le cas d’Héphaïstos, décrit comme un boiteux, un infirme, un être laid, associé à un âne ou un mulet (animal qui est, nous le verrons, un des symboles chtoniens du dieu des morts et enfers) et qui, après avoir été rejeté, jeté par sa mère Héra, de l’Olympe dans la mer, resta caché dans une grotte profonde de l’Océan[69].

On peut relever au passage qu’Héphaïstos ce dieu du feu, est présenté comme résidant dans des demeures souterraines dans les profondeurs de la montagne d’îles volcaniques (Naxos, Lipari, Etna…)[70].

Marsyas ou Pan

Le cas de Marsyas (ou de Pan) est lui aussi particulièrement emblématique.

Le satyre Marsyas (ou Pan) fut en effet attaché à un tronc d’arbre, écorché vif, et sa dépouille fut suspendue à l’entrée d’une caverne sur une montagne de Phrygie pour avoir osé mieux joué de la flûte (suivant Midas) qu’Apollon ne jouait de la lyre[71].

Tout ceci est extrêmement riche de sens et nous aurons l’occasion d’en comprendre peu à peu toute la symbolique. Mais relevons simplement ici que la caverne est associée à la punition, à la déchéance et à la mort d’un être.

Charybde et Scylla

Les cas de Charybde et de Scylla sont tout aussi intéressants à cet égard.

Scylla était à l’origine une nymphe d’une rare beauté, mais qui perdit la raison au point de dévorer des enfants (nous verrons ce que cela signifie comme dans le cas d’Ouranos et de Cronos) et elle fut alors changée en monstre par Circé dans une sombre caverne[72].

Quant à Charibde, alors qu’elle était la fille de Poséidon et de la Terre, parce qu’elle commit un vol (celui des bœufs d’Héraclès), elle fut changée en gouffre[73].

Encore une fois, la caverne est associée sinon à la mort, à un bannissement, une déchéance morale et physique, une punition.

Déméter

La déesse-mère de la Terre, Déméter, passa elle aussi par la caverne après avoir subi le viol de Poséidon. Il nous est dit que c’est à cause de sa honte qu’elle se cacha dans une caverne et que ce n’est qu’après s’être purifiée et avec l’intervention de Zeus qu’elle put réintégrer l’Olympe[74].

Cet exemple nous montre qu’à la caverne est associée une condition, une situation avilissante, impure.

Écho

Le cas de la nymphe Écho est lui aussi très intéressant.

Une tradition dit qu’elle fut dans un premier temps privée de la parole par Héra pour avoir aidé Zeus à séduire des déesses. Après quoi, elle s’éprit de Narcisse et n’étant pas aimée en retour, elle alla cacher sa tristesse dans une caverne où elle mourut, ses os se changeant en roche. Une autre tradition impute sa mort à Pan qui ne parvenant pas à être aimé d’elle la

fit mettre en pièces par des bergers.

Tout ceci est aussi très riche de sens et nous aurons l’occasion d’en comprendre peu à peu toute la symbolique.

Nous notons simplement que la caverne est ici encore associée à la punition, à la tristesse.

En Perse

On observe que c’est dans une caverne de rochers sous une montagne que le héros Feridoun enchaîne Zohak après l’avoir frappé avec une massue à tête de bœuf, pour le punir d’avoir tué les enfants de Kaweh, le forgeron…[75]

Au Japon

On retrouve dans le mythe japonais du dieu Izanagi et de sa femme Izanami le fait que la caverne est l’entrée de Yomi, le monde souterrain de la terre de la mort, le lieu où fut jeté Izanami, la déesse-mère au titre de sa condamnation pour avoir mangé une nourriture interdite[76].

Dans l’épopée mythique subséquente à celle d’Izanagi et Izanami, celle de Susanoo et Amaterasu la déesse-mère du soleil née de son œil (revoir le symbolisme de l’œil), celle-ci est présentée comme s’étant réfugiée dans une caverne en en barrant l’entrée d’un rocher, après avoir été effrayée par son frère Susanoo qui adopta une attitude blasphématoire et perdit toute maîtrise. Le fait que la déesse du soleil se cacha dans une caverne plongea le monde dans les ténèbres[77].

Même si dans ce mythe, c’est l’attitude du mari qui est condamnée, et c’est elle qui s’en protège en barrant l’entrée de la caverne par un rocher, la mise en perspective avec le mythe précédent nous permet de comprendre que l’un comme l’autre furent condamnés, avec pour conséquence la précipitation dans une caverne de la déesse-mère et un monde au-dehors plongé dans des ténèbres spirituels.

On note ainsi que l’obscurité de la caverne correspond à une condition spirituelle d’abaissement des dieux comme du monde des humains environnants.

Chez les Pericues, indiens de Californie

L’exemple qui suit est tout à fait remarquable et est, à vrai dire, une parfaite transposition du récit de la Genèse, même si en langage mythologique symbolique.

Les Pericues, en effet, disent qu’il y a eu une lutte entre les habitants du ciel, plus peuplé que la Terre. Un être très puissant appelé Wac ou Tuparac se révolta contre Niparaya. La conséquence fut qu’il fut privé de sa puissance, chassé du ciel et confiné avec ses partisans dans une caverne souterraine, avec pour mission de garder les baleines[78].

Nous verrons ce que tout cela signifie (y compris ce dernier détail, la raison pour laquelle la baleine est associée à une caverne).

Je ne vais pas rentrer ici dans l’étymologie de Wac et de Tuparac même si je pense qu’avec ce que je vous ai déjà donné comme éléments vous pouvez en comprendre le sens une fois décomposé). Notez simplement que l’on retrouve avec ce double nom, la même équivalence que nous avons observée en hiéroglyphique avec wa et tp utilisé comme suffixes tant pour le chaudron wHt que pour la caverne tpHt, de plus, avec un être déchu précipité dans une caverne.

Ce qu’il nous intéresse surtout de relever ici est le fait que la caverne est un symbole de punition pour un être déchu, chassé d’une condition supérieure à une condition inférieure.

Un symbolisme de la caverne : Le séjour des morts

En Égypte

Avant que Re ne réémerge régénéré au lever du jour, il est dépeint comme ayant traversé le séjour des morts en passant de caverne en caverne[79].

En Grèce

Le cas du jeune prince Endymion est aussi intéressant. À plus d’un titre, mais relevons ici simplement que son désir d’immortalité fut conditionné à rester éternellement endormi dans une grotte[80].

C’est intéressant, car, d’un côté, cela s’harmonise avec la pensée biblique qui compare la mort à un profond sommeil.

De l’autre, ce mythe véhicule la conception mythologique selon laquelle c’est dans la grotte que s’obtient l’accession à l’immortalité.

À Rome

Feronia et Soranus

La déesse Feronia et son parèdre Soranus, s’ils furent aussi associés au renouveau (Feronia était associé aux fleurs et au printemps comme Coré, Perséphone ; Soranus était devenu une divinité solaire), avaient néanmoins été préalablement des divinités chtoniennes, du monde souterrain (faisant ainsi de Soranus un pendant d’Hadès).

Remarquez alors qu’étaient associés à Soranius des loups vivant dans des cavernes pestilentielles dans la montagne[81].

Averne, caverne, enfer, ávara

Il est remarquable que dans la croyance païenne romaine, les enfers ou séjours des morts étaient placés au centre de la Terre et l’on y accédait par diverses ouvertures.

On croyait possible la communication avec les morts et notamment avec les mânes (les âmes bonnes) par certains endroits ou portes.

Le mundus, le trou rond que l’on creusait en son centre avant de fonder une ville était scellé par une pierre, la lapis manalis, et était considéré comme une porte des enfers.

(J’aurais l’occasion de revenir plus tard sur un autre sens symbolique profond de ce mundus que permet de dégager son étymologie. Nous verrons que c’est étroitement en phase avec le symbolisme de la caverne).

Les marécages, lacs et… cavernes étaient aussi considérés comme une porte sur le monde des morts.

Le site du lac Averne en Campanie, Italie, en est un illustre exemple, cumulant le symbolisme du lac et des cavités creusées de main d’homme sur ses collines environnantes[82].

Averne, caverne…entrevoyez-vous un possible lien sémantique ?

Il est avéré en effet.

Dans une revue spécialisée de philologie[83], averne est annoté auernum en latin.

Il nous y est précisé que cette orthographe n’est pas latine, n’a pas de fondement en latin sauf à le considérer sous la forme adjective auernus (au-er-ino) comme un ancien synonyme dialectal de infernus (les enfers).

La revue fait ensuite le lien entre la racine au-er et le védique ávara qui signifie « situé en bas, inférieur », établissant ainsi une correspondance lexicale ancienne entre l’italique et l’indo-iranien.

La même revue poursuit en disant qu’ « il est envisageable de poser comme source du latin cauerna, une « cavité souterraine » (notre caverne) une sorte de dvandva syncopé[84] cauus + auernus, soit creux et profond »[85].

Autrement dit, les mots averne et caverne sont étymologiquement liés entre eux (puisque cauerna comprend aurenus), sont tous deux liés au mot enfer, avec une origine archaïque qui plonge dans des racines bien plus anciennes que le latin puisqu’est fait le lien avec le védique ávara.

En sachant cela, difficile de ne pas faire le lien avec le dieu védique Koubera ou Kouvera, le fils de Çiva qui est décrit comme résidant au fond de la terre.

Dois-je vous redonner le sens de ku ?

Nous verrons en effet que cette origine du mot caverne est encore plus lointaine que le védique lorsque j’expliquerai dans le livre suivant le sens de (ka)-au-er(-n) et de ávara. Puisque c’est en lien avec le sens symbolique premier de la caverne, je ne le développerai pas ici.

Dans le cadre de ce paragraphe qui traite du symbole des enfers, du monde souterrain qu’est la caverne, le fait que caverne soit un synonyme d’enfer est évidemment plus qu’explicite.

En Perse

Il nous est dit aussi que les Iraniens croyaient à l’immortalité de l’âme, que le séjour des morts était sous terre avec pour destinée finale des âmes le ciel[86].

En persan, le concept zoroastrien de vara de Jam se réfère justement à un lieu ou abri, un séjour dans un royaume souterrain, où souvent les âmes doivent traverser des épreuves, sont évaluées et peuvent être envoyées dans des lieux de rétribution ou de punition.

Notez au passage que nous retrouvons avec le vara persan le correspondant évident de l’ávara védique vu plus haut et par là de la caverne « latine » (ka)-au-er(-n).

En Phénicie avec Ba’al

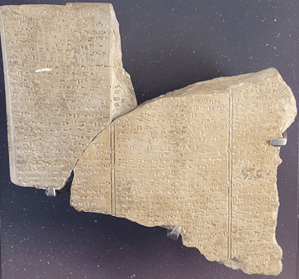

J’ai déjà cité la transcription de la tablette ougaritique du Poème mythologique du cycle de Ba’al[87] que l’on trouve au Louvre.

Musée du Louvre.

Tablette. Poème mythologique du cycle de Ba’al.

Écriture cunéiforme alphabétique. Langue ougaritique. Argile cuite.

Bronze récent (XIVe siècle av. J.-C.)

Ras shamra, maison du grand-prêtre.

Source photo : Yvar Bregeant

Voici le texte du commentaire du Louvre à son propos :

« Ce texte raconte la lutte de Ba’al, maître de la vie et de la fertilité, contre Môt, la mort personnifiée. En été quand la sécheresse menace la vie, Môt envoie un messager à Ba’al et lui demande d’étancher sa soif. Ba’al accepte, mais Môt lui enjoint de descendre au séjour des morts :

Alors, rends-toi au cœur de la montagne, ma sépulture, soulève la montagne sur tes mains, la colline au-dessus de tes paumes et descends dans la demeure de réclusion souterraine. Tu seras compté parmi ceux qui descendent en terre et les dieux sauront que tu es mort !

Le très puissant Ba’al obéit. Des messagers rapportent alors au chef des dieux, El, la disparition de Ba’al.

À ces mots, El, le miséricordieux au grand cœur, descend de son trône. Il s’assoit sur le marchepied et du marchepied, va s’asseoir par terre. Il répand sur sa tête l’ordure du deuil, sur son crâne la poussière où il se roule. Il couvre ses reins d’un sac, il se taillade la peau avec une pierre…. Il élève la voix et s’écrie : Baal est mort ! Que va devenir le peuple du fils de Dagan ? Que va devenir la multitude ? Sur les traces de Baal je vais descendre en terre. La déesse Anat aussi va battre toutes les montagnes jusqu’aux entrailles de la Terre … elle arrive au plus plaisant des champs riverains du séjour des morts. Oui Baal est tombé dans la terre. Elle couvre ses reins d’un sac.

La suite du mythe raconte comment Anat engage le combat avec Môt :

Elle saisit le divin Môt ; avec le fer, elle le fend ; avec le van, elle le vanne ; au feu elle le brûle ; à la meule elle le broie ; dans le champ elle le disperse pour que les oiseaux dévorent sa chair. Dès lors, Baal est revenu à la vie et il déchaîne sa fureur ».

Ce mythe est couramment interprété par les vulgaires et les scientistes comme un simple symbole de la mort et du renouveau de la végétation.

Comme nous l’avons déjà compris et ne cesserons de le voir, la végétation n’est qu’un sens de premier degré.

Ce dont il est question ici est la mort et la régénérescence possibles du père primordial et avec lui, de tous ses descendants humains.

Mais ce qu’il m’intéresse de relever dans cet exemple est le fait que le séjour des morts est d’abord décrit comme étant une descente en terre, dans une demeure de réclusion souterraine au cœur de la montagne.

Nous aurons aussi l’occasion de voir (dans le symbolisme du dieu double, qui se décline notamment avec le mythe des frères jumeaux ennemis) que Ba’al et Môt ne sont que les deux visages d’une même personne, d’où la raison pour laquelle la mort de Ba’al est présentée comme sacrificielle et que, lorsque Môt est vanné (ou battu), fendu et broyé, brûlé par la déesse Anat, c’est là que Ba’al revient à la vie.

J’attire alors maintenant votre attention sur cet autre point si vous ne l’aviez pas déjà remarqué : Observez comme le mythe reprend chacune des étapes qui ont été énumérées dans l’analyse étymologique sumérienne, savoir, respectivement, le battage, le broyage et le brûlage et le tout, étant effectué au sein de la caverne puisque c’est aux séjour des morts, dans les entrailles de la Terre que Anat s’est rendue pour récupérer Ba’al et châtier Môt !

Pensez-vous que cela soit juste un hasard et que cela n’ait pas une portée symbolique ?

En Germanie avec Balder

Il est intéressant de relever que c’est dans une caverne dans la montagne que se trouve Loki lorsqu’il empêche Hel, la déesse du royaume des morts, de libérer le dieu de la lumière Balder, en se déguisant en la géante Thokk qui, seule dans toute la création, ne pleure pas sur la mort du dieu[88].

Esquimaux

Dans la représentation du triptyque monde des morts, monde des vivants et monde spirituel, le monde des morts est représenté par trois cavernes basses et peu confortables, le monde des vivants par une caverne spacieuse et agréable, le ciel comme gravitant autour de la cime d’une montagne, demeure des innuas des hommes devenus des étoiles[89].

Si, comme nous l’avons vu, innuas est du pur sumérien et illustre le fait que les ancêtres étaient divinisés sous formes de mânes en étant associés à des étoiles ou divinités célestes, il illustre aussi dans le cas présent que les cavernes les plus profondes sont considérées comme étant les demeures des morts.

Ajoutons aussi la simple réflexion suivante : si les morts sont dans les cavernes les plus profondes et si les vivants sont dans la caverne supérieure, d’où viennent ces étoiles qui étaient autrefois des hommes sinon des cavernes ?

Pour devenir des divinités étoiles, il a bien fallu qu’elles quittent la caverne ce qui confirme le fait que la caverne puisse avoir un rôle sublimatoire, associé à la transmutation et régénération de l’être humain.

Un symbolisme de la caverne : Le centre spirituel du macrocosme (l’univers) et du microcosme (monde de l’homme)

C’est à cet aulne, qu’il faut, je pense comprendre le fait que « la caverne figure tout à la fois le centre spirituel du macrocosme, progressivement obscurci (ce qui peut avoir été vrai, dès l’époque des cavernes paléolithiques), et le centre spirituel du microcosme, celui du monde et celui de l’homme »[90].

En effet, si la caverne est un centre spirituel, de l’univers tout entier et au-delà, ou du monde des hommes plus réduit, c’est un centre spirituel obscur hébergeant symboliquement des êtres spirituels ou humains connaissant la décadence, la déchéance.

D’où la connexion magique qui est souvent réputée pouvoir s’y opérer entre les uns et les autres.

Un symbolisme de la caverne : Un sanctuaire

Nous avons vu dans l’analyse étymologique sumérienne que la caverne est synonyme de sanctuaire par du6 ou dul6

Dans le Mithraïsme

C’est notamment parce que Mithra est réputé s’être créé lui-même à partir de la roche d’une grotte que celle-ci a été considérée et utilisée comme un sanctuaire par ses adorateurs.

« Le sanctuaire dédié à Mithra porte actuellement le nom de mithraeum ou mithrée. Dans l’Antiquité, on les appelait généralement spelaeum (grotte) en Italie, ou templum (temple, sanctuaire) dans les provinces. Ces sanctuaires étaient parfois installés à l’intérieur de grottes naturelles. Cependant la plupart de ces temples étaient construits artificiellement et se contentaient de reproduire la forme d’une grotte : ils étaient généralement au moins partiellement souterrains ».

« Plus tard les constructions artificielles les imitent, obscures et dépourvues de fenêtres, elles sont exiguës ; la plupart n’accueillent pas plus de quarante personnes.

Le mithræum type comporte trois parties : l’antichambre, le spelæum ou spelunca (la grotte), une grande salle rectangulaire décorée de peintures et deux grandes banquettes le long de chaque mur pour les repas sacrés ; le sanctuaire, au fond de la grotte, dans lequel se trouvent l’autel et l’image (peinture, bas-relief ou statue) de Mithra donnant la mort au taureau »[91].

En Phénicie

Je trouve aussi intéressant de constater que le spectacle que l’on voyait de la terrasse du sanctuaire de la grande déesse Astart du village appelé Aphaca aujourd’hui Afka et qui se trouvait à mi-chemin entre Byblos et Baalbek, près de la source du Nahr Ibrahim appelé fleuve Adonis par les Grecs.

On voyait le fleuve jaillir d’une grotte pour aller ensuite se perdre dans les gorges où le grand dieu avait péri nous dit-on[92].

Il est évident que cette association entre le sanctuaire et la grotte, et le fleuve jaillissant de la grotte n’est pas le fruit du hasard.

Notez au passage que la grotte, la caverne est ici étroitement associée à l’eau, à la source de l’eau. Nous verrons plus tard pourquoi ce lien est important, à quoi il est dû et donc sa symbolique profonde, mais gardons déjà pour l’heure simplement présent que sanctuaire rime avec caverne.

Au Japon

Cet état de fait est par exemple observable au Japon.

En effet les torii dont le sens littéral est perchoirs à coq (coq se dit tori) [93] (dont nous avons déjà parlé au symbolisme du renard, en tant que logos, et porte, ainsi qu’au symbolisme de l’axe sous le poteau de porte où nous avons identifié le coq comme le père primordial) sont généralement placés à l’entrée d’un sanctuaire[94].

Certains les associent aux Torana de l’Inde et du Népal qui sont aussi des portiques placés à l’entrée des lieux sacrés[95].

Or, lorsque la déesse du soleil Ameterasu fut enfermée dans une caverne et que le monde fut en conséquence plongée dans l’obscurité, c’est devant l’entrée de la grotte que fut placée ce poteau de porte, ce perchoir à coq.

Il en[96] résulte bien logiquement que la caverne est considérée comme un sanctuaire à part entière dans la mythologie japonaise même si elle n’est pas nécessairement nommée comme telle dans cette langue.

En Grèce

Impossible de ne pas citer l’un des exemples le plus évident, celui du sanctuaire de Delphes qui, de tous les sanctuaires d’Apollon était le plus célèbre.

Celui-ci était situé dans un antre profond et c’est depuis le seuil de la caverne assise sur un trépied[97] qu’officiait la Pythie, la prêtresse dans l’exercice de ses pouvoirs divinatoires[98].

Notez aussi ce qui se trouvait autrefois sur ce trépied : un chaudron ![99]

Il nous est dit en effet qu’à l’origine, le trépied portait un chaudron utilisé pour faire de la cuisine de prestige : il a une image très symbolique. « … » et que « les chaudrons peuvent être munis d’anses appelées « protomés », en forme de parties avant d’animaux fantastiques, comme des griffons. Ces éléments fantastiques sont des images orientales venant de Babylone : elles sont reproduites par les artisans grecs, dans une démarche « orientalisante ».

Ainsi, il y a une très claire association entre la caverne de Delphes et le chaudron qui n’en est qu’une autre représentation ou symbole microcosmique comme le crâne. Il est aussi explicite que cette symbolique grecque est reliée aux Babyloniens.

Lors des Arréphories, les principales fêtes du culte d’Athéna, deux fillettes nobles de sept à onze ans descendaient de l’Acropole afin de déposer dans un souterrain situé près du sanctuaire d’Aphrodite des objets mystérieux qu’elles portaient dans un panier[100].

La logique en sera expliquée plus tard, mais relevez que le sanctuaire d’Aphrodite était associé à un souterrain.

Chez les Hopis d’Arizona

On observe chez eux qu’ils sont d’une façon générale très secrets et que leurs rituels s’accomplissent loin du regard profane, au fond de leurs salles souterraines qu’ils nomment « kiva »[101].

Un symbolisme de la caverne : La cella du temple

Je trouve à ce propos intéressant de relever qu’en Inde la caverne est assimilée à un stûpa ou à une cella[102].

Or, le stûpa est un véritable temple. C’est une structure architecturale bouddhiste et jaïna représentant le bouddha que l’on trouve dans le sous-continent indien, mais aussi dans le reste de l’Asie. C’est un tumulus de terre, de briques et de pierre, de forme ronde, avec une voûte ou un dôme[103].

Quant à la cella, elle désigne plus que le temple. Elle est le temple du temple ou le sanctuaire dans le sanctuaire.

Elle correspond en fait au Trés saint du temple juif ou au naos du temple grec.

C’est l’espace intérieur principal d’un temple, là où se trouve généralement la statue ou l’image de la grande divinité adorée en ce lieu.

Dans les temples étrusques, romains, la cella désigne un sanctuaire, rond ou carré, généralement clos, où se trouve la statue de la divinité, accessible que par les prêtres ou en de rares occasions par le peuple[104].

Un symbolisme de la caverne : association au symbolisme de l’axe

Il est intéressant d’observer que la caverne est réputée être associée au symbolisme de l’axe.

Il en va ainsi pour le temple indo-khmer où la cella est littéralement traversée par cet axe qui se prolonge à la fois dans le ciel et par un puits étroit sous la terre[105].

Idem pour l’ancienne « maison des hommes » chinoise qui était une grotte comportant un mât central, substitut de l’Axe du monde[106].

Idem aussi dans la légende des Taï du Nord Vietnam, où l’immortel Han-Tseu, pénétrant un jour dans une caverne de montagne, ressortit par le sommet au milieu d’une résidence céleste. Il est alors constatable que « la caverne se situe sur l’axe même qui traverse la montagne et qui s’identifie avec l’axe du monde » [107].

Un symbolisme de la caverne : association au sommet de la voûte

Étant, comme nous l’avons vu, reliée à l’axe, la caverne est en toute logique aussi associée par sa voûte au symbolisme de la voûte, du dôme et de l’omphalos.

C’est effectivement le cas puisqu’il nous est dit que « la caverne qu’elle soit habitation des troglodytes ou symbole comporte un trou central dans la voûte, destiné au passage de « … » l’âme des morts « … » ; c’est la porte du soleil, ou l’œil cosmique « … » par où s’effectue la sortie du cosmos »[108].

Un symbolisme de la caverne : association au symbolisme du crâne

Relevons alors au passage que ceci nous renvoie à ce que nous avions déjà dit au symbolisme du dôme et de la voûte, savoir que le crâne, parce que percé en son sommet d’une ouverture est associé au dôme et à la voûte.

Il en résulte que la fonction cultuelle du crâne dans les rites est similaire à celui de la caverne et qu’il en est une représentation miniature ou microcosmique.

Il est d’ailleurs relevé que « l’anthropologie symbolique du Taoïsme identifie « … » le crâne au mont K’ouen-Louen centre du monde, qui contient une grotte secrète par où s’effectue le retour à l’état primordial avant la sortie du cosmos »[109].

Au passage, dites-moi si je dois vous donner l’étymologie de ku–a/en lu–a/en ?

Je ne crois pas que ce soit nécessaire !

Cette explication sur l’association caverne / crâne doit éclairer l’archéologue lorsqu’il retrouve trace d’un culte des crânes comme j’ai déjà eu l’occasion de le relever dans mon livre sur le site de Göbekli Tepe[110].

Un symbolisme de la caverne : La renaissance

Il résulte de tout ceci qu’en toute logique, la caverne est nécessairement aussi un symbole de la renaissance.

Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ce qu’implique cette renaissance, le processus réputé nécessaire, ni non plus son symbolisme, lorsque pris dans un seul sens initiatique.

Nous verrons ici simplement qu’il s’agit bel et bien de renaissance des morts dans une logique d’atteinte de l’immortalité.

En Turquie

Nous avons déjà vu dans la citation de la légende turque dans la partie sur le symbolisme de la naissance que le couple primordial fut replacé par leur fils aîné dans la fosse de la caverne où ils avaient été créés à l’origine dans l’espoir qu’ils renaissent[111].

Il nous est dit aussi qu’en Turquie, la descente aux enfers n’est universellement qu’un préalable à la nouvelle naissance[112].

En Égypte

Le papyrus magique Salt de l’Égypte ancienne évoque une chambre secrète, où passe le signe des souffles et où les défunts sont régénérés et préparés à leur vie nouvelle.

Dans le culte à mystère d’Isis,[113] Apulée décrit une de ces chambres dans l’Âne d’or où il dit avoir approché les limites de la mort, être arrivé au seuil du royaume des morts (au seuil de Proserpine). Même si son rôle est ici purement initiatique, cette chambre « symbolise le lieu de la mort du vieil homme et de la naissance de l’homme nouveau »[114].

En Chine

En guise du soutien du fait que la caverne est non seulement le lieu de la naissance, mais aussi le lieu de la régénération il nous est cité l’exemple des « empereurs chinois qui étaient enfermés dans une grotte souterraine, avant de pouvoir s’élever vers le ciel, à l’orée de l’année nouvelle. « … » Entrer dans la caverne, c’est donc faire retour à l’origine et, de là, monter au ciel, sortir du cosmos. C’est pourquoi les immortels Chinois hantent les cavernes, pourquoi Lao-tseu y serait né, pourquoi l’immortel Liu T’ong-pin est l’hôte de la caverne ».[115]

Au Vietnam

C’est pourquoi aussi dans la légende des Taï du nord Vietnam, l’immortel Han-Tseu, pénétrant un jour dans une caverne de montagne, ressortit par le sommet au milieu d’une résidence céleste[116].

Un symbolisme associé à la caverne comme lieu de la renaissance : le chaudron

Nous avons relevé à différentes reprises, en étymologie sumérienne et hiéroglyphique, que la caverne est étroitement liée au chaudron.

Nous avons aussi vu dans le mythe turc que tant la création que la renaissance sont réputées s’opérer dans une fosse chauffée ou est moulée de la glaise.

En mythologie germanique

Il est alors pour le moins intéressant de relever que dans la mythologie germanique, le chaudron est directement associé à la caverne.

En effet, le chaudron magique contenant l’hydromel, l’élixir d’immortalité, du géant Suttung était caché dans une caverne souterraine. Odin est décrit comme y étant rentré comme un serpent, avoir passé trois jours dans cette caverne, avoir vidé trois fois le chaudron magique avant de s’en extraire cette fois en s’envolant comme un aigle[117].

Je ne vais pas détailler ici toute cette symbolique ni la démontrer, mais comprenez simplement qu’Odin est ici présenté, comme un christ avant l’heure, avoir séjourné trois jours dans la mort avant d’être régénéré en immortel.

Notez simplement que dans cette symbolique de régénération, d’élévation, caverne et chaudron sont nommément associés en écho parfait avec ce qui a été dit dans l’analyse étymologique.

Conclusion sur des symbolismes de la caverne

Cette analyse sur la caverne nous a permis de comprendre qu’elle représente notamment le lieu de la création du monde et de l’homme, les enfers au sens du royaume des morts, le cosmos physique et spirituel, dans lequel l’homme vit, mais aussi, et cela s’inscrit dans tout ce qui a été dit précédemment, comme l’endroit par lequel le père primordial et par extension tout être humain mortel est susceptible de connaître une nouvelle naissance afin de quitter la matérialité, devenir un dieu, en s’en allant fusionner avec le grand Tout primordial.

À cet égard, comme elle est l’endroit par lequel se produit l’élévation de l’âme du mort, elle est un véritable temple ou sanctuaire.

Elle est, en une phrase, le temple souterrain du tout-un primordial, à partir duquel il généra le monde matériel dont le premier couple humain, le lieu où ils retournèrent à leur mort, le lieu où ils connurent une nouvelle naissance pour s’envoler retransformés en êtres divins immortels pour refusionner avec lui.

Cette analyse nous a ainsi permis de mettre l’accent sur le fait que la caverne n’est pas seulement le lieu de la création du monde, mais aussi et surtout de la recréation et plus exactement, de la renaissance des morts.

Il est absolument essentiel de comprendre cette symbolique, car elle est extrêmement importante.

À vrai dire, la seule question qui reste, pour moi, posée est si cette renaissance des morts avait selon la croyance préhistorique pour effet de directement transformer les humains en divinités afin de refusionner avec le grand Tout ou si la croyance en un cycle de réincarnations était aussi déjà enseignée (les dévots croyaient-ils pouvoir faire le choix de rester sur terre pour servir de guides aux vivants ? Croyaient-ils être contraints de suivre plusieurs cycles de renaissance-mort-renaissance avant d’être réputés être en capacité de devenir une divinité à part entière et de rejoindre le Grand Tout) ?

Dans ce chapitre, l’analyse étymologique sumérienne nous a notamment permit de permet de comprendre la caverne est un véritable sanctuaire pour trois raisons principales : elle est le lieu de la naissance, de la mort et de la renaissance.

Elle est le lieu où est advenue la création du cosmos, du monde matériel, de l’homme primordial et par extension de tout humain, elle est le lieu où il se décompose après sa mort, le lieu où il y subit une punition pour ses fautes, punition qui, nous l’avons vu, s’articule en trois phases distinctes (broyage, brûlage, battage), au sortir desquelles il peut alors voir ses fautes rachetées, couvertes, lui permettant ainsi de devenir un être sublimé (qui s’envole comme un oiseau ou crabe (!), court, chasse) et quitte avec une joie manifestée par des ornements, comme une étoile, par l’axe et le sommet de la voûte de la caverne, ce monde des morts et ce cosmos qu’elle représente afin de rejoindre le grand Tout, la divinité suprême.

Nous y avons vu que le chaudron est l’un de ses symboles majeurs associés.